位相最適化とは?

位相最適化とは、モデルの穴の数(トポロジー)を変更しながら、特定の指標が最適になる形状を探す解析

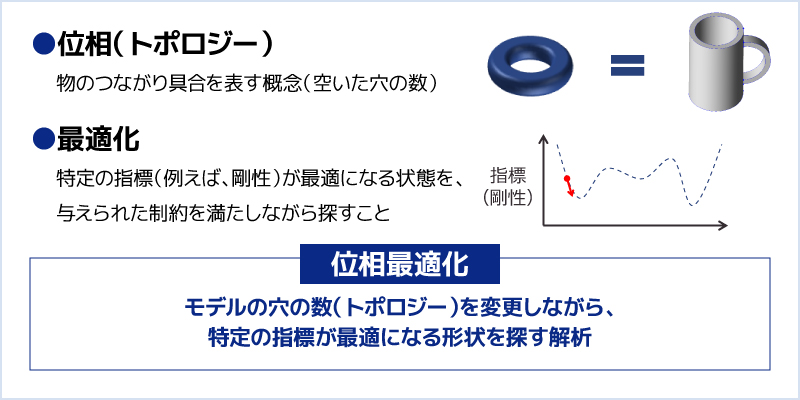

位相最適化について、「位相」と「最適化」の2つに分けて説明します。

位相とは

「位相(トポロジー)」とは「物のつながり具合」を表す概念です。穴が一つ空いたドーナツ形状と、取っ手部分に穴が開いたカップは同じもの(同相)という考え方をします。「形状」に「穴がいくつ空いているか」が「位相」という概念になります。最適化とは

次に「最適化」ついて説明します。「特定の指標(例えば、剛性)が最適になる状態を、制約を満たしながら探すこと」を最適化問題といいます。図のように、点線で与えられた未知の性能を現在地から少しずつ動くことで最適解を探索します。

ですので「位相最適化」とは、「モデルに穴をあけ、トポロジーを変更しながら、特定の指標が最適になる形状を探す解析」のことをいいます。

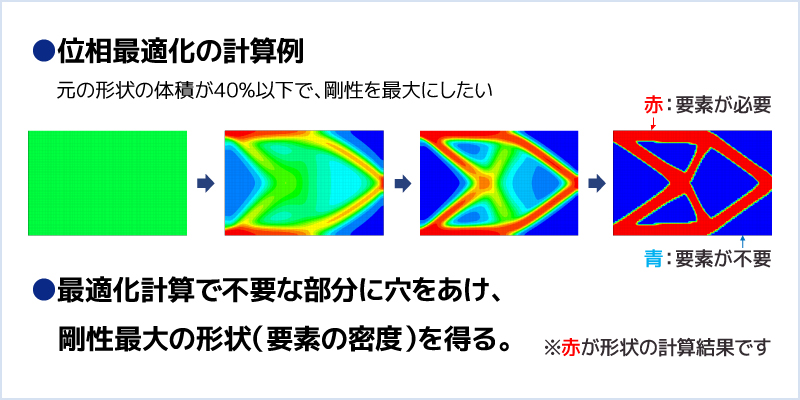

位相最適化の計算例

では、位相最適化の計算例をあげてみましょう。

この例は元の形状から体積を40%以下にしつつ、剛性を最大とする計算です。

この場合の計算結果は図の通りです。構造に穴をあけようとして、最終的には赤青の2色に分かれます。赤色部分は剛性を最大にするために要素が必要な個所で、要素の密度が大きい状態を表します。

一方、青色部分は剛性にあまり寄与せず、要素がなくてもよいと判断した箇所で、要素の密度が小さい状態を表します。

このように、位相最適化により要素の密度で形状を表現した結果を得ることができます。

ADVENTUREClusterの位相最適化 3つのポイント

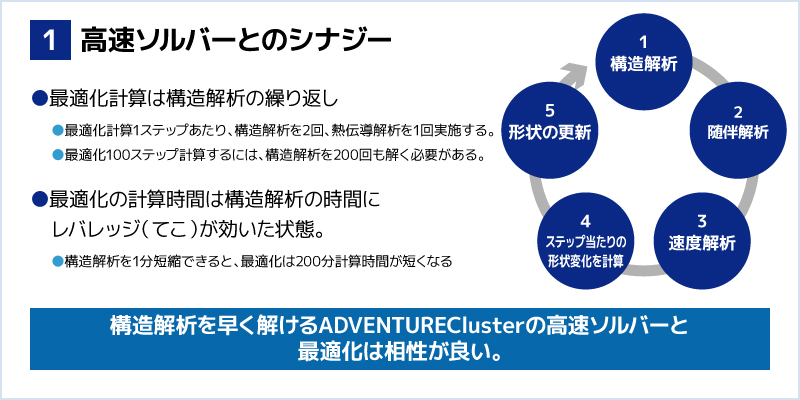

1.高速ソルバーとのシナジー

位相最適化の1つ目のポイントは「高速ソルバーとのシナジー」です。最適化1ステップの計算内容を図に示します。

このうち、「随伴解析」は構造解析と同規模、「速度解析」は熱伝導解析と同規模の計算をします。そのため、最適化計算1ステップ当たり、構造解析を2回、熱伝導解析を1回計算します。最適化100ステップ分計算することを考えると、少なくとも、構造解析を200回も計算することになります。

そのため、最適化の計算時間は構造解析の計算時間にレバレッジ(てこ)が効いた状態にあります。構造解析の時間が1分短くなると最適化では200倍に増幅され、計算時間が200分早くなります。

構造解析の計算時間が早いほど、最適化の計算時間を大幅に短縮できるため、「ADVENTURECluster※の高速ソルバーと最適化の相性が良い」ということが言えます。

※ADVENTURECluster は、ADVENTUREプロジェクト(日本学術振興会未来開拓推進事業) の成果である ADVENTUREシステムをベースに、当社が開発した国産の並列 CAE システムです。

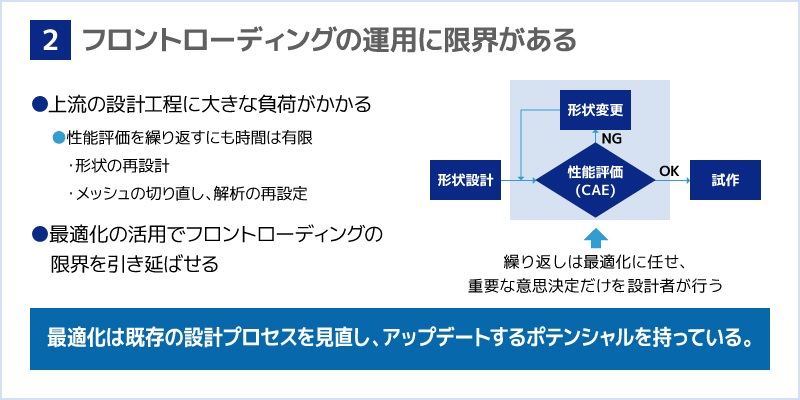

2.フロントローディング運用の限界

2つ目のポイントは、「フロントローディングの運用に限界があるから」です。

フロントローディングは設計自由度の少ない開発工程の下流で生じる問題を、設計自由度の大きい上流工程で対応する方法です。しかし、裏を返せば上流の設計工程に大きな負担がかかる手法とも言えます。

よく、試作の前にCAEで性能評価し、OKになるまで形状変更を繰り返すということを言われます。しかし現実問題、CAEによる性能評価を繰り返すにも、時間には限りがあります。設計者は形状の再設計、解析専任者はメッシュの切り直し、解析の再設定など、性能評価に合格するまで負荷がかかり続けることになります。このように時間に追われ、設計者に大きな負担をかけ続ける手法では、現場が疲弊し、イノベーションが生まれにくくなるでしょう。

このような、フロントローディングの運用の限界を引き延ばすのが最適化です。最適化は性能評価、形状変更を自動で行ってくれます。単純な繰り返し作業は最適化に任せてしまい、設計者が優先度の高い判断だけをすれば、工程に余裕が生まれ、生産性が向上することが見込めます。

既存の設計プロセスを見直し、アップデートできるポテンシャルを最適化が持っているのです。

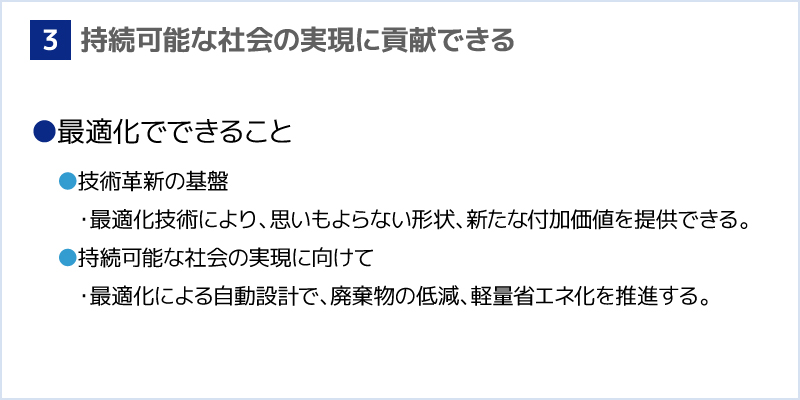

3.SDGsへの貢献

3つ目のポイントは「SDGsに貢献できるから」です。

アライドエンジニアリングでは「持続可能な社会の実現に貢献できる製品やサービスを提供する」ことがミッションの1つです。最適化機能の開発は以下の点でSDGsに貢献できると考えています。

1つ目は、技術革新の基盤として、最適化技術により、人間では思いつかない形状、付加価値を提供できること。

2つ目は、持続可能な社会の実現に向け、最適化による自動設計で、廃棄物の削減、軽量、省エネ化を推進する。

引き続き、アライドエンジニアリングでは持続可能な社会の実現に貢献できる製品を開発してまいります。