耐震工学研究

災害に強いサスティナブルな社会の実現へ

当社アライドエンジニアリングは、国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下、防災科研)が推進する数値振動台(E-Simulator)研究開発プロジェクトに参加し、地震による構造物の損傷・破壊過程を再現するシミュレーション技術の開発に共に取り組みました。

E-Simulatorの開発はADVENTUREClusterをベースとして進められ、当社の技術は、複雑で高度なモデル作成・独自の計算手法の開発に貢献しました。

防災科研の都市空間耐災工学領域兵庫耐震工学研究センターでは、E-Simulatorを開発して、耐震工学技術の高度化や社会基盤の強靭化に貢献し、耐震性評価に関する研究や耐震工学研究施設の運用・共用促進を通じて、我が国全体の地震減災に取り組んでいます。その研究開発の一環としてシミュレーション技術を活用した耐震性評価に取り組んでいます。

これらの研究は災害の多い日本で私たちの未来を守る大きな役割を担っていると考えます。

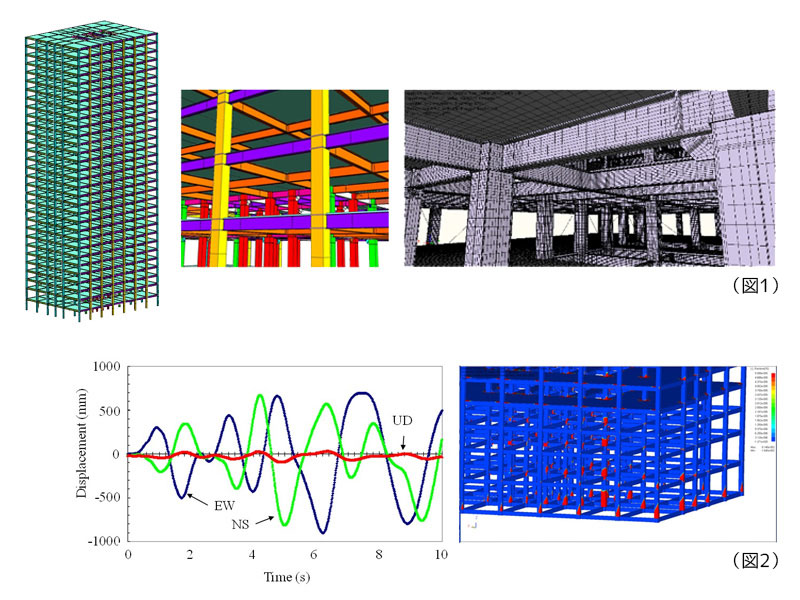

建築基準法に基づいて設計された31階建のビルを対象とした解析

- メッシュの規模…要素数15,592,786、節点数24,765,275、自由度数74,295,825(図1)

- モデルの底部を固定、加速度の履歴を強制的に与えることで地震波の入力を模擬し解析(図2)

これらの結果より、ソリッド要素による詳細メッシュを用いた建築構造物の解析と、数千万自由度規模の非線形並列有限要素解析の実行可能性を示しました。

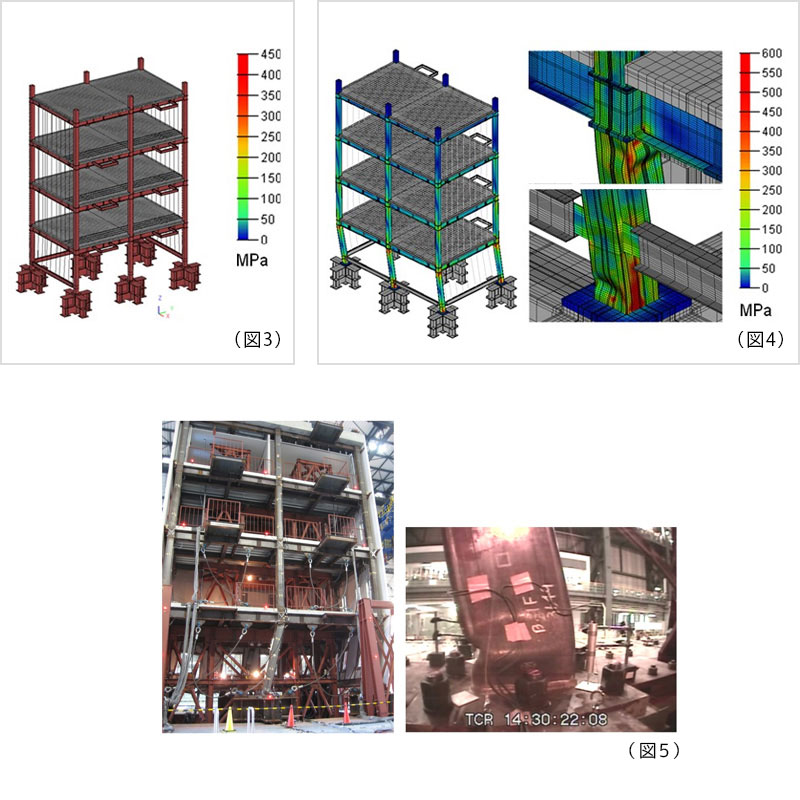

4層鋼構造骨組の層崩壊実験の再現解析

- 再現解析に用いられたモデル(図3)、メッシュの規模…要素数4,532,742、 節点数6,330,752、自由度数18,992,256

- 1階の崩壊(図4左)と、1階柱上下端の局部座屈(図4右)

- JR鷹取波100%加振実験での、1層崩壊(図5左)と柱の局部座屈(図5右)

鉄骨造建物の崩壊実験を再現解析の対象とし、1階柱の上下端の局部座屈とこれを引き金とする1階の崩壊の再現に成功しました。

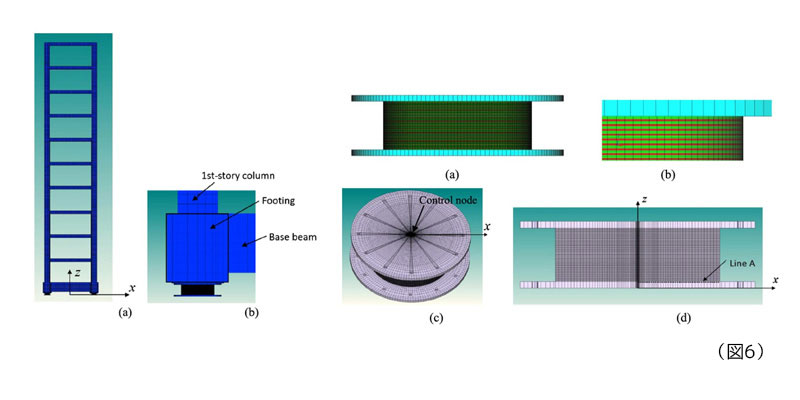

地震動を受ける積層ゴム免震支承建物の解析

- 積層ゴム免震支承を持つ10層のRCフレームモデル(図6)

- 天然ゴムは超弾性体モデルの一つであるOgdenモデルと仮定

- 体積弾性率は1000MPa、その他の材料パラメータは、異なる圧力下のせん断応力-ひずみ関係から同定された値を使用

- 天然ゴムの密度は、2.00 × 103kg/m3とする

- 境界条件として、BCJ-L2およびAW-神戸波の2種類のレベル2設計用地震動を免震支承底面に入力して、地震応答解析を実施

約300万の6面体ソリッド要素によりモデル化された、地震動を受ける積層ゴム免震支承建物の解析が可能であることを示しました。

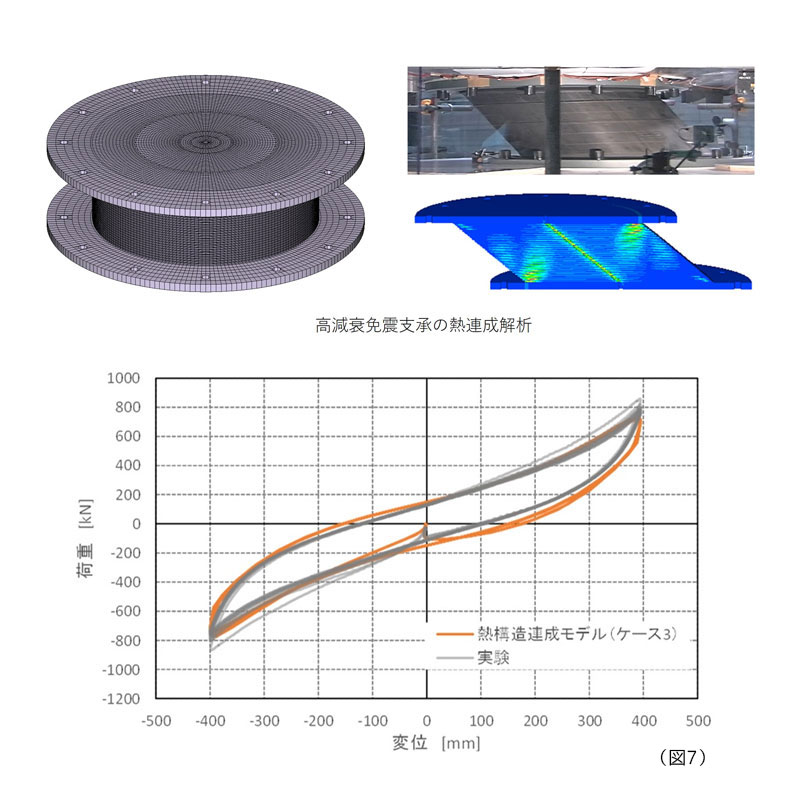

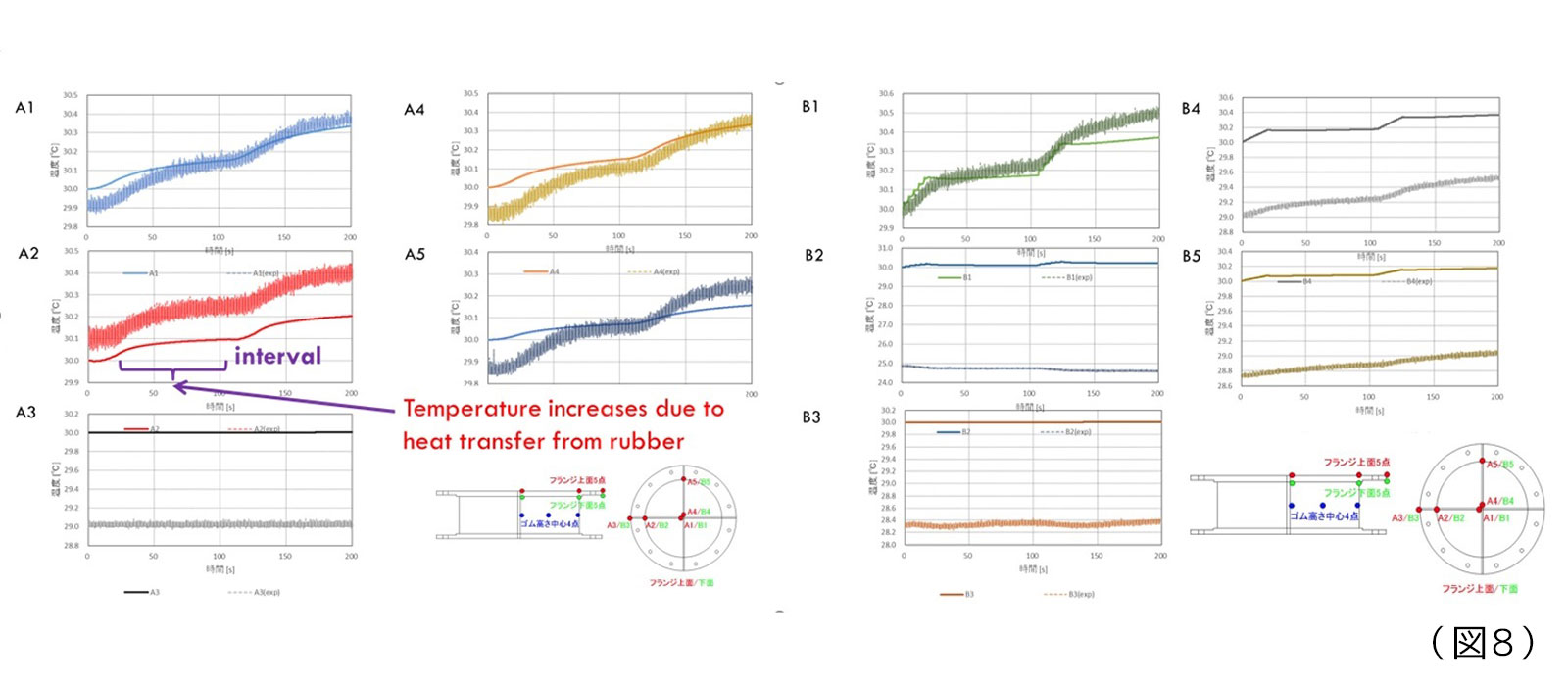

実大高減衰ゴム免震支承の加振実験の再現解析

- 積層ゴム部の直径…1000mm、解析モデル:要素数…486,240、節点数…502,981、自由度…1,525,002

- 試験体と解析モデル(図7)

- 積層ゴム免震支承内鋼材…ヤング率205.0GPa、ポアソン比0.3、降伏応力235.0MPa、線形移動硬化係数205.0MPa、質量密度7.86 × 103kg/m3

- 温度の時刻歴変化(左:フランジ上面、右:フランジ下面)(図8)

- 熱構造連成解析について、熱伝導解析では、弾塑性、粘弾性材料の発熱の挙動を再現した

この実験は、長周期地震動に対する免震建築物の安全性照査のクライテリア設定へ向けて、多数繰り返し加力実験に基づく実大免震支承の特性評価を行うことを目的として実施されました。 本解析は、熱連成解析および高減衰ゴムの構成則の妥当性確認のために実施しています。

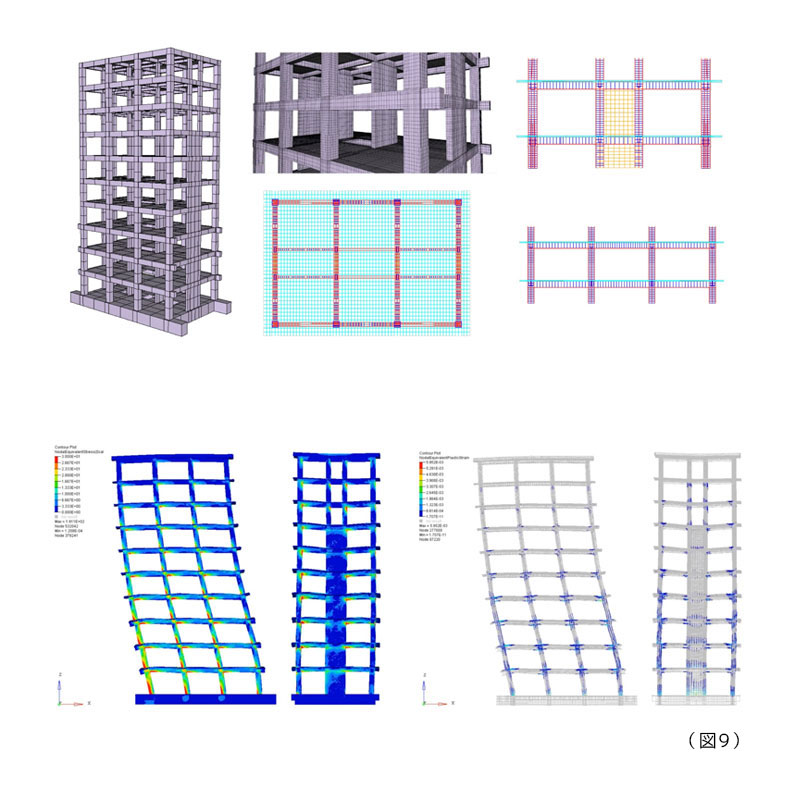

現行基準で設計された10階建てRC建物の震動台実験

- 解析モデル(図9)

- 6面体ソリッドメッシュ作成モデル…要素数1,997,689、節点数1,652,041、自由度4,956,123

この実験の主な目的は、大地震後の継続使用が可能となる建物の技術的知見の取得、各部材の損傷過程の把握、骨組の損傷や応答の評価です。試解析を実施し、実大実験との比較により解析の高度化のための課題抽出を行いました。

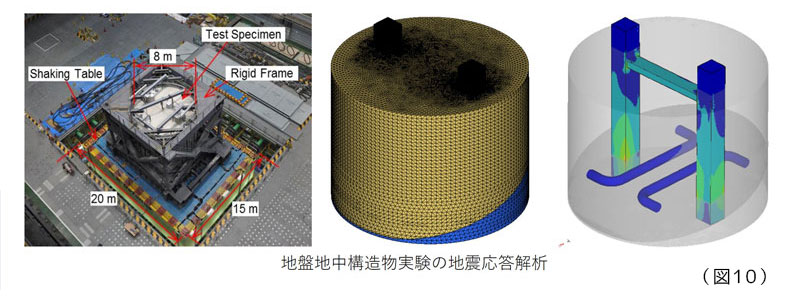

地盤地中構造物実験の再現解析

- 再現解析を通して解析モデルの検討および境界条件の設定、地盤構成則の検証を行う。対象となる試験体の詳細と解析モデルを示す(図10)

- 弾塑性解析を実施。地盤上面の応答変位ならびに応答加速度を実験結果と比較して、比較的良好に再現できていることを確認。

本実験は、大型の地盤地中構造物が大地震を受けた際の構造物の連結部分や硬い地盤と軟らかい地盤の境界付近での局所的な挙動や破壊に至るメカニズムの解明を目的として実施されました。

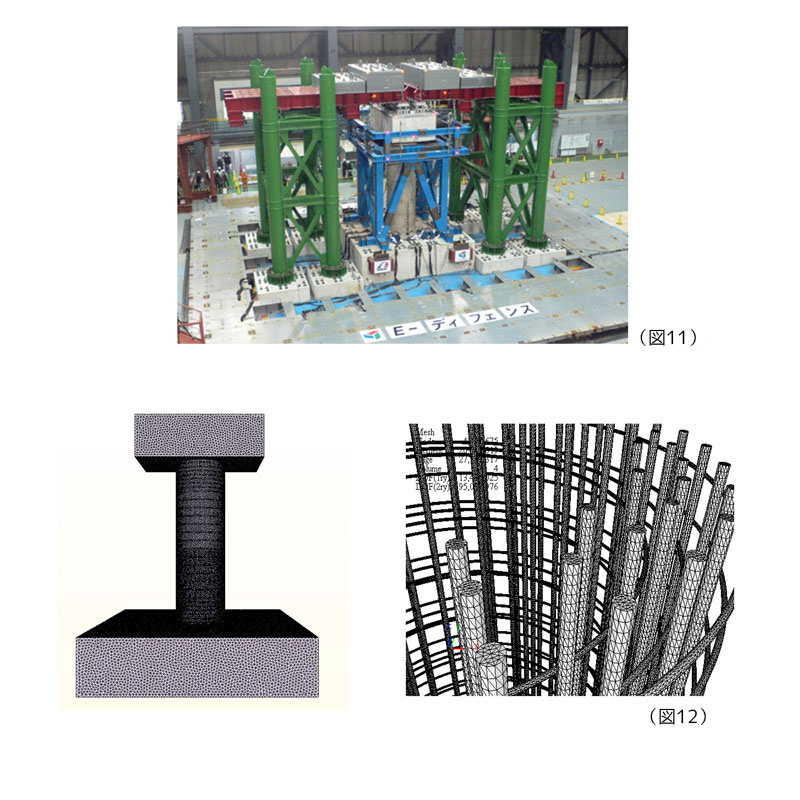

鉄筋コンクリート(RC)橋脚実大震動台実験の再現解析

- 使用した試験体は直径2m、 高さ7.5mの大型円形断面RC橋脚(図11)

- RC橋脚の解析モデル(図12)

本実験は、1970年代に建設された曲げ破壊先行型のRC橋脚の履歴特性、破壊特性を研究対象としています。数値震動台では、この破壊形式を再現するために、前川構成則およびPDS-FEMを開発、実装して再現解析を実施しました。